![[プログラマー、インフラエンジニア / 未経験求人] 100%自社勤務!<Java/PHP/C#/ASP/.NETフレームワーク/就職実績あり・20代活躍中>](https://www.geekjob.jp/wp-content/uploads/2018/01/求人記事用-490x330.jpg)

[プログラマー、インフラエンジニア / 未経験求人] 100%自社勤務!<Java/PHP/C#/ASP/.NETフレームワーク/就職実績あり・20代活躍中>

GEEK JOB編集部

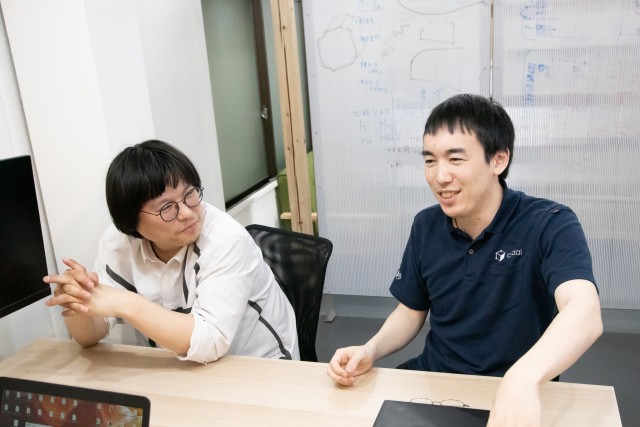

AIを使った自動見積システム「CADDi」の開発・運営を行うキャディ株式会社。本記事では、同社CTOの小橋 昭文氏と、エンジニアを務める高藤 謙佑氏へ、同社の魅力や、エンジニアに求めるパーソナリティーについて伺ってきました。

「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」というミッションを掲げ、見積の煩雑かつ高コストな業務を自動化するサービス「CADDi」の開発・運営を行うキャディ株式会社。

本記事では、同社CTOの小橋 昭文(こばし あきふみ)氏と、エンジニアを務める高藤 謙佑(たかふじ のりすけ)氏へ、同社の魅力や、エンジニアに求めるパーソナリティーについて伺ってきました。

小橋:キャディは金属加工、基本は板金と機械加工の受託生産をしておりまして、ビジネスモデルとしては商社に近いです。お客さまから特注品の金属の製品の設計図をいただいて、オーダーメイドでそれをつくるということをやっているんですね。

小橋:そうですよね(笑)

小橋:キャディに職人さんがいるわけではありません。

僕らはITの力を使って、伝統的な産業をより良くしていこうと考えていて、そのために特注品の発注者と全国の加工会社を自動見積のテクロノジーを用いてつなげるサービス「CADDi(キャディ)」を運営しています。

これは、発注者が金属加工部品の設計図をCADDi上にアップロードすると、瞬時にCADDiが設計図の内容から部品の形状を解析して見積と納期を計算。そのまま発注まで行えるというものです。

小橋:このロジックを作るのはかなり大変でした。

一つ一つが特注品なので、全て形状が異なる膨大な数の設計図データを学習させることで設計図から製造工程まで分解し、それをさらに日本全国の町工場の製造プロセスや製造原価、得意とする加工分野を登録したデータベースと照合することで、瞬時に最適な加工会社を選出しています。

小橋:それに加えて、製品の流れを管理する基幹システムも現在開発中です。

モノづくりの流れって、Amazonのように注文ボタンを押したら送られてくような単純なものではなく、発注すると様々な部品がいろんな場所で作られて、途中で合流と枝分かれを繰り返しながら進んでいくんですね。

同じ部品でも、キャパの関係でA工場で10個、B工場で40個と分けて作ることもありますし、非常に複雑なんです。

これを優れたUIで綺麗に管理できるシステム作りに今は力を入れています。

高藤:僕は主にCADDiのサーバーサイドを担当しています。人数が多くないこともあって、システムの設計から実装まで幅広くやらせてもらっています。

高藤:プロダクトチームで開発を進めているため、他にもエンジニアはいます。ただ僕自身がバックエンドが好きなこともあって、基本的にバックエンドは1人でやらせてもらっています。

小橋:開発者としては、インフラまわりを触ることが多いです。最初は少し手間がかかりましたけど、CI/CDを早めに固めておいて、スムーズに開発が進むようにしておくとか、今思うとやっておいてよかったですね。

あとは製造に関する現場の知識が必要な部分だったり、アルゴリズムに関する部分も見ています。

小橋:手を動かすのはだいたい3割くらいですね。

高藤:僕からするとかなり手を動かしてるように感じます(笑)

ビジネスのアイデアって、計画・開発・リリースと、思い浮かんでから実現するのに結構時間がかかってしまうんですけど、小橋はそのアイデアを凝縮したプロトタイプをぱぱっと作って現場で試してみるということを頻繁にやっているんです。

そこで実際に色々検証して、「これが必要」「これはいらない」というのをかなり素早く進めてくれるのですが、異次元のスピードなんですよ(笑)

小橋:高藤さんの良いところは、何がベストな方法なのかというのを徹底的に考えられるところ。

過去に縛られないし、新しいテクノロジーもレガシーな技術も全て検討した上でベストな方法を見つけることができる。好き嫌いとかではなく、本当に目的志向で全て進められるところが素敵ですね。

高藤:調べたり比較するのが好きなんですよね。

技術や言語は手段でしかないと思っているので、手段としていろんな選択肢を持てていた方が良いと思っています。

なので、メインの言語を変えることにも特に抵抗はないです。もちろん好きな言語はあるので、それはプライベートで触っていますね。

高藤:とにかく手が早いのは先ほど言った通りなのですが、すさまじい行動力と知識量。

普通知識って一つなにか尖っていて、そこから山みたいな形で浅く広がっていくと思うんですけど、小橋の場合その頂点と地面の差がほとんど無いんです。しかもベースがすごく高い。

簡単に言うと「何でもすごく知ってる」という。

小橋:そうかな(笑)

高藤:例えば、小橋の今までのキャリアを考えると、開発者としては組み込み系に詳しいはずなんです。

なのにWebのことを聞いてもすごく知ってるんですよ。「ずっとWebやってた人だっけ?」という違和感を感じるレベルに。

高藤:一体いつどこでインプットしているんだろうと思いますね。しかも何をするのも早い。

小橋:スピード感に関してはドタバタもしていますけど、会社全体として速いと思います。

これは、私自身もそうですし、私の前職であるAppleがそうだったんですね。要件定義がほとんど決まっていない中で、作りながら良くしていこうという感じ。

小橋:そうですね。そこを固めていくのもエンジニアの役割のひとつといった感じです。

高藤:キャディでも、ビジネスサイドのメンバーからやりたいことやアイデアを聞きながら「こんな感じのものかな」「これを用意しておいた方がよさそうだな」という当たりをつけて、手を動かしながら固めていく感じです。

そうですね。新しく調べたり、過去に調べたり使ったものの中から良さそうなものをピックアップしたり。

高藤:やっていることはとにかく面白いし魅力的だと思います。

製造業というまだまだ課題の残る業界に大きなインパクトを与えられる事業ですし、技術としてもそう簡単には真似できない。

Amazonよりも複雑な物流システムを自分たちで作れるかもしれないというワクワク感や、今までみんながやろうと思ってもできなかったことを実現できそうだというのは、働いてて魅力的です。

あとは、ステークホルダーに対して本当に誠実なところ。お客さまはもちろん社内のメンバーにも社会に対しても常に誠実に事業を運営しているので、一切の背徳感が無い。

僕らは儲かるけど誰かが損するようなものではなく、本当に関わる人全員にメリットがあるものを作っているという感覚はありますね。

小橋:まさにそれを目指しているんです。

僕らがテクノロジーによって調達のプラットフォームになることで、製造業に関わる人たちが本来の価値を出すために力を注げるようになればと。

小橋:かなり伸びていますけど、まだまだ小さな会社ですので、それぞれのメンバーはタスクをこなす人ではなく、全員事業責任者並みの観点で動くことができるかというのを見ています。

私としても、自分の仕事の範囲を守りたいというより、早く任せたいんですよね(笑)

なので、ただ働くというより、一緒に事業を立ち上げていこうよと思ってくれる人がいいなと思っています。

高藤:受け身な人は厳しいかなと思います。指示がなかったので何もしていませんというのはつらいですね。

やることがなくなったら次に何をするべきか、何をしたら事業が成長するだろうというのを考えて動いてもらえない人だと、キャディのバリューに合わないかなと思います。

– アクティブに動ける人がいい?

高藤:そうですね。

技術力に関しては、気にする前に一度受けてもらえればいいかなと思います。

足りなくても、身に付けて来てもらえばいいだけなので。

バックグラウンドもいろんな方に来てもらえたらいいと思っていて、役に立たないと思っていたバックグラウンドが突然役に立つ時もあるんです。

僕自身、以前いた電話業界の知識なんて今時役に立たないと思っていましたが、意外とその時の知識が役に立っているんです。

そうやって、本人は価値がないと思っていることも、僕らと話してみたら意外と「それいいじゃん!」となる可能性はあるので、できるだけ色んな人と会って話したいとは思っています。

小橋:そうそう。その人が現場で感じていた何かが事業のアイデアになるかもしれないし、きっと気づきはあると思うんですよね。

高藤:やはり何かを作っていくことですね。僕は「1人コード」って呼んでいるんですけど、最初に何かすごくシンプルなものを作ってみて、それに対して「こんな機能も求められそうだな…」というのを妄想しながら機能を追加していく。

やっていくと、コード同士が変に干渉して上手く動かなくなったりとか、全体がどういう処理をしてるか自分でもわからなくなったりしてくるんですよね。

それをどうやったら拡張とか保守しやすいものにしてくかっていうのを、ひたすら1人でやる。今でもたまにやるんですけど、結構面白いですよ(笑)

小橋:とにかく手を動かすと言うのは僕も大切だと思います。

エンジニアの喜びって、やっぱり何かを作り出すところだと思うので、小さな喜びでもそれを繰り返すのがいいのかなと。

今はネットに繋がったパソコンがあれば割となんとでもなるので、自分の作りたいものを何か決めて、Googleを活用しながらどうにかこうにか作り上げていくのがいいと思いますね。

やっぱり手を動かすのがすごく大事で、本を読んだりするとわかった気にはなるんですけど、いざ作れと言われても細かいところはわかっていなかったりするんですよね。その点作ることを目標にすれば、否が応でも理解するしかないので(笑)